생명화학공학과 이상엽 교수 연구팀, 시스템 대사공학 활용해 차세대 바이오 플라스틱 생산

KAIST 연구진이 미생물을 이용해 친환경적으로 나일론과 유사한 성질을 가진 차세대 바이오 플라스틱을 개발하는 데 성공했다. 이번 연구 성과는 기존 화석 연료 기반 플라스틱을 대체할 수 있는 지속 가능한 기술로 평가받으며, 산업화 가능성도 확인됐다.

미생물 활용한 친환경 플라스틱 생산 기술 개발

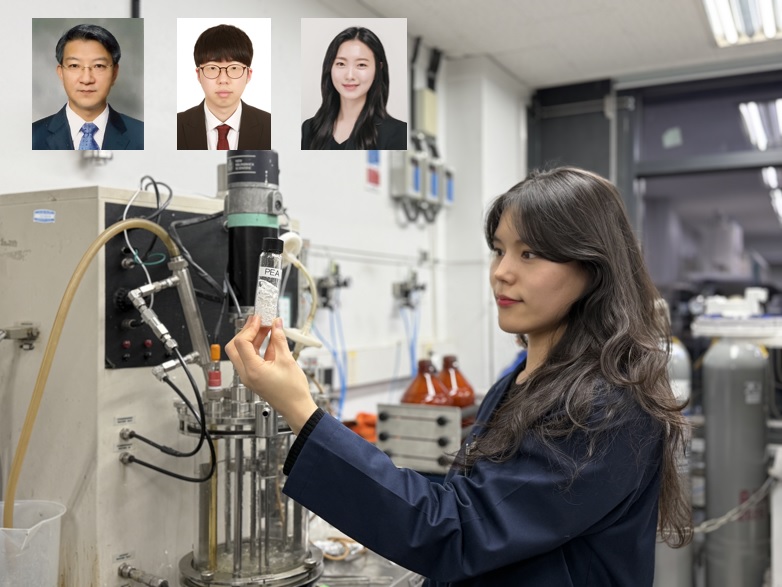

KAIST(총장 이광형)는 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 시스템 대사공학을 이용해 미생물 균주를 개발하고, 이를 활용해 새로운 유형의 바이오 기반 플라스틱인 폴리에스터 아마이드를 생산하는 데 성공했다고 3월 20일 밝혔다.

이번 연구에서는 기존 화석 연료에서만 생산 가능했던 플라스틱을 친환경적으로 제조할 수 있는 방법이 제시됐다. 연구팀은 폐목재와 잡초 등에서 얻을 수 있는 포도당을 원료로 활용하여 폴리에스터 아마이드를 생산하는 플랫폼 미생물 균주를 개발했다. 이를 통해 플라스틱 생산이 석유화학 산업에 의존하지 않고도 가능해지는 새로운 길이 열렸다.

폴리에스터 아마이드, 친환경 나일론 대체 소재로 주목

폴리에스터 아마이드는 일반적으로 사용되는 폴리에스터(PET)와 나일론(폴리아마이드)의 장점을 모두 갖춘 고분자 물질이다. 그러나 기존에는 화석 연료를 기반으로만 생산할 수 있어 환경오염 문제가 지속적으로 제기되어 왔다.

이상엽 교수 연구팀은 자연계에 존재하지 않는 새로운 미생물 대사회로를 설계해 폴리(3-하이드록시뷰티레이트-ran-3-아미노프로피오네이트)와 폴리(3-하이드록시뷰티레이트-ran-4-아미노뷰티레이트) 등을 포함한 9종의 폴리에스터 아마이드를 생산할 수 있는 균주를 개발했다. 이 균주는 기존 플라스틱과 유사한 강도와 내구성을 확보하면서도 친환경적인 대체 소재로서의 가능성을 확인시켜 주었다.

고효율 생산 통해 산업화 가능성 입증

연구팀은 해당 균주의 유가 배양식 발효 공정을 최적화하여 높은 생산 효율(54.57 g/L)을 달성했다. 이는 상업적으로 활용될 가능성을 높이는 중요한 성과로 평가된다. 또한 한국화학연구원 연구진과 공동으로 분석한 결과, 이 바이오 플라스틱이 기존의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)과 유사한 물성을 갖고 있는 것으로 확인됐다.

이번 연구 성과를 바탕으로, 폴리에스터 아마이드뿐만 아니라 다양한 고분자 물질을 친환경적으로 생산할 수 있는 기술 개발이 가속화될 것으로 기대된다. 연구팀은 향후 생산성과 효율을 더욱 높이는 연구를 지속해 산업화를 앞당길 계획이다.

국제 학술지 ‘네이쳐 케미컬 바이올로지’ 게재

이번 연구 결과는 세계적인 학술지인 *네이쳐 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)*에 3월 17일자로 온라인 게재됐다. 연구 논문의 제목은 Biosynthesis of poly(ester amide)s in engineered Escherichia coli이며, DOI는 10.1038/s41589-025-01842-2이다.

이 연구에는 KAIST 생명화학공학과 채동언 박사(제1저자), 최소영 박사(제2저자), 안다희 박사(제3저자), 장우대 박사(제4저자)와 한국화학연구원 정해민 박사(제5저자), 신지훈 박사(제6저자), 그리고 교신저자인 이상엽 특훈교수가 참여했다.

친환경 플라스틱 연구의 새로운 전환점

이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 석유화학 산업 기반에 의존하지 않고도 플라스틱을 생산할 수 있는 새로운 가능성을 제시한 획기적인 성과”라며, “앞으로 생산성과 효율을 더욱 높여 산업화 가능성을 높이는 연구를 지속할 계획”이라고 밝혔다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제의 일환으로 수행됐다. 향후 해당 기술이 상용화되면, 플라스틱 폐기물 문제 해결과 탄소 중립 실현에도 기여할 것으로 기대된다.

#KAIST #바이오플라스틱 #친환경플라스틱 #폴리에스터아마이드 #나일론대체소재 #시스템대사공학 #미생물기반플라스틱 #탄소중립 #플라스틱재활용 #네이쳐케미컬바이올로지